« Regarder bien en face le présent – c’est cela qui compte pour Gramsci (…) l’analyser inlassablement, avec comme seul instrument la raison ». Manuel Esposito. Postface à Combattre le fascisme Les leçons de Gramsci/ Les traits de Gramsci/Les gentils et les méchants Arf, le fascisme est revenu. Que faire ? Pour sûr : lire. Quoi ? Gramsci, tiens pourquoi pas ? Il y a des phrases, même d’Engels qui traînent partout. L’Etat définit comme « une bande d’hommes armés » semble en faire partie. Cette phrase a bien-sûr tort. L’Etat ce sont des bandes armées. Au

Marxisme

Olivier Martin, dit Olive

Adieu camarade. Olivier Martin, plus connu comme « Olive », est parti le samedi 26 avril après quinze ans de lutte contre une sale maladie pour rester à nos côtés. C’est aujourd’hui avec cette absence définitive qu’on se rend compte de la place essentielle qu’il a occupée tout au long d’une vie militante, quels que soient les secteurs dans lesquels il s’est investi et les nombreuses responsabilités qu’il a eu l’occasion d’exercer. Une enfance pas toujours facile, entre le divorce de ses parents puis les allers-retours entre la Charente d’origine et Paris.

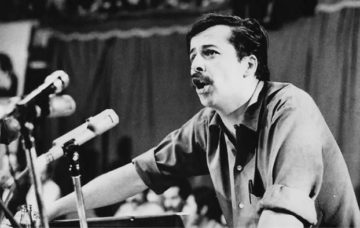

Il y a 50 ans, octobre 1974 : l’assassinat de Miguel Enriquez

C’est le 5 octobre 1974 que Miguel Enriquez, principal dirigeant du Movimiento de Izquierda Revolucionnaria (MIR, Mouvement de la gauche révolutionnaire), a été assassiné par les services de répression de la dictature chilienne (1). Cela fait alors un peu plus d’un an que, le 11 septembre 1973, un coup d’état sponsorisé par l’administration des États-Unis et réalisé par l’armée chilienne a porté au pouvoir le général Pinochet. C’est la réponse ultime de l’impérialisme et de la bourgeoisie chilienne à l’Unité populaire, terme qui désigne à la fois le gouvernement de

Viva la Nueve !

Le 24 août 1944, au soir, les premiers blindés de la 2ème DB rentrent dans Paris par la Porte d’Italie. L’insurrection a débuté dans la ville depuis 5 jours, malgré les consignes des Alliés et des représentants du Général de Gaulle. Depuis 5 jours, les résistant·es des Forces Françaises de l’Intérieur, dirigées par le colonel Rol-Tanguy, communiste et dirigeant des FTP, ont pris les armes et affrontent les Allemands dans les rues. La 2ème DB est aux portes de Paris depuis le 23 août et attend l’arme au pied l’autorisation

Entre conquêtes et défaite. La révolution portugaise de 1974-1975

Le mouvement militaire victorieux du 25 avril 1974 a été marqué, dès le premier jour, par l’explosion d’un mouvement révolutionnaire de masse, un véritable tremblement de terre qui a subverti l’ordre établi à tous les niveaux de la société. Il a tenté de créer et d’articuler de nouvelles formes démocratiques d’organisation et d’expression de la volonté populaire dans des milliers d’entreprises, dans les quartiers populaires de la périphérie des villes, dans les campagnes du sud, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les organes locaux et centraux de l’État et même dans

Au-delà des oeillets. Grandeurs et limites de la Révolution portugaise

D’avril 1974 à novembre 1975, la classe ouvrière portugaise va ainsi chercher à briser l’appareil d’État hérité du régime salazariste et à inventer les voies d’un socialisme démocratique, dans des conditions d’arriération économique et de répression politique léguées par une dictature qui se sera maintenue plus de quarante ans. S’enracinant en partie sur le terrain des contradictions propres au colonialisme portugais, la Révolution s’ouvre le 25 avril 1974 par une révolte de capitaines organisés dans le cadre du Mouvement des forces armées (MFA), avant de se radicaliser par bonds –

A propos de « La faute à Lénine ? » de Roger Martelli

Ni le personnage de Lénine ni sa pensée ne sont exactement dans l’air du temps ! Pourtant le centenaire de sa mort (janvier 2024) a quand même donné lieu à une petite activité éditoriale – certes limitée aux cercles de la gauche radicale – dont on peut citer quelques exemples significatifs. Les Editions sociales ont publié un « Découvrir Lénine » qui regroupe onze textes sélectionnés et présentés par Marina Garrisi (1). Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) a organisé une table ronde titrée « Lénine, 100 ans après » avec Olivier Besancenot et l’historienne Ludivine Bantigny (2). Dans le même registre,

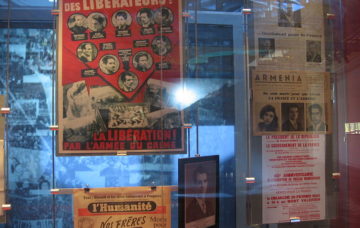

Des héros au Panthéon…

Mercredi 21 février 2024, les cendres de Missak Manouchian et de sa femme, Mélinée, sont transférées au Panthéon. Cette décision d’Emmanuel Macron, annoncée en 2023 lors des cérémonies de commémoration de l’appel du 18 juin fait suite à une longue campagne menée notamment par les descendants de ce qu’on a coutume d’appeler « le groupe Manouchian », ou encore « ceux de l’Affiche Rouge » et par de nombreux historiens et intellectuels, Stéphane Courtois, Denis Peschanski, Jean-Pierre Sakoun, Annette Wieworka et bien d’autres. Il s’agit là d’honorer, à travers celle

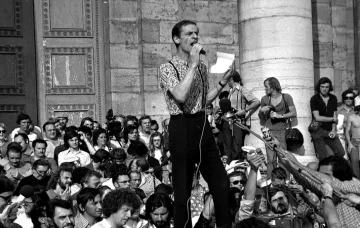

Charles Piaget (23 juillet 1928- 4 nov. 2023). Disparition d’un camarade

Charles Piaget a incarné pour toute une génération la lutte des LIP à Besançon en 1973. Il est décédé, le jour de sa fête, aux soins palliatifs du CHU. Pour les détails de son existence, on re reportera à la fiche biographique accessible sur le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Maitron.org. Charles naît à Besançon. Après une enfance difficile, il est pris en charge par une famille d’immigrés d’origine italienne qui l’élève jusqu’à sa majorité. Il conservera des liens familiaux très forts avec les membres de cette famille tout au

Il y a 50 ans, l’Unité populaire au Chili. Partie 4 : retour sur quelques débats stratégiques

Le caractère tragique de l’écrasement de l’Unité populaire justifie amplement, même un demi-siècle plus tard, de s’atteler à l’analyse et au bilan de cette expérience. C’est une discussion sans tabou mais qui nécessite aussi un peu de modestie et du respect, y compris pour les personnalités et les partis dont on peut raisonnablement penser que leur orientation a lourdement pesé dans l’échec. Daniel Bensaïd fut tout sauf indulgent vis-à-vis des réformistes chiliens. Pour autant, s’agissant de Salvador Allende, il n’hésitait pas à confier : « comparé à nos réformistes, c’était quand

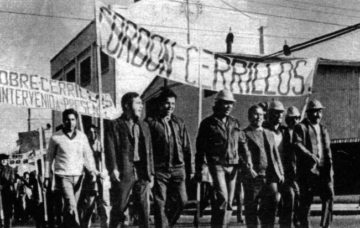

Il y a 50 ans, l’Unité populaire au Chili. Partie 3 : vers l’affrontement entre pouvoir populaire et putschistes

Le contrôle des prix et de l’approvisionnement, la réforme agraire et l’extension du secteur public (APS) constituent des réformes importantes mais, surtout, porteuses d’une forte dynamique de mobilisation populaire allant au-delà des projets gouvernementaux d’origine. Le processus qui se met en place est le suivant : le gouvernement prend des décisions pour initier les réformes entreprises. Il crée ou impulse la création de structures étatiques ou paraétatiques pour conduire les réformes. Il est confronté – et, avec lui, le mouvement populaire – à la résistance et au sabotage de la bourgeoisie

Septembre rouge

« Il a insisté pour que je te passe le message suivant : dis à Miguel que maintenant… c’est à son tour ». Dans le Palais de la Moneda assiégé, Beatriz Allende est au téléphone avec Miguel Enriquez, le dirigeant du Mouvement de la Gauche Révolutionnaire (MIR) à qui elle transmet l’un des derniers messages de son père, Salvador Allende. C’est l’une des nombreuses scènes que contient « Septembre rouge ; le coup d’Etat du 11 Septembre 1973 au Chili », écrit par Olivier Besancenot et Michael Löwy et publié par les éditions Textuel à l’occasion

Il y a 50 ans, l’Unité populaire au Chili. Partie 2 : politique gouvernementale et mobilisations sociales

Immédiatement après l’accession à la Présidence de Salvador Allende, au début de l’année 1971, le gouvernement procède à un réajustement des salaires, sous l’impulsion de P. Vuskovic. Face à une forte inflation (35% pour l’année 1970), les réajustements sont compris entre 35% pour les salaires les plus élevés et 66% pour les plus bas. Le gouvernement tente également de contrôler l’inflation, notamment par le blocage des prix, c’est-à-dire le blocage des prix d’un certain nombre de produits de première nécessité. Ces mesures connaissent un succès relatif : pour les 6 premiers

Il y a 50 ans, l’Unité populaire au Chili. Partie 1 : la voie chilienne au socialisme.

En matière de mémoires des luttes et de débats stratégiques, l’Unité populaire chilienne (septembre 1970 – septembre 1973) constitue l’une des références emblématiques de la gauche française, qu’il s’agisse de la gauche traditionnelle ou de la gauche radicale. Certes, cette expérience concerne un pays étranger, relativement éloigné, à la fois pour ce qui est du niveau de développement et pour ce qui est de la période historique concernée. Il y a en effet maintenant un demi-siècle que le coup d’état d’Augusto Pinochet a renversé le régime présidé par Salvador Allende

Prague 1968…

Il y a 55 ans, le 21 août 1968, les troupes du Pacte de Varsovie (URSS et pays satellites de l’Est, à l’exception de la Roumanie qui ne participa à l’opération) envahissaient la Tchécoslovaquie afin de mettre un terme au développement d’un « socialisme à visage humain », c’est-à-dire d’un socialisme démocratique. Il faut remonter au 5 janvier 1968, quand Dubcek remplace Novotny à la direction du Parti communiste tchécoslovaque. Plus qu’une révolution de palais, c’est le début du « Printemps de Prague ». La dynamique n’atteint pas que les sphères politiques, elle a

Social versus « sociétal » ?

Ce débat est importantissime et compliqué. Il mêle comme il se doit des questions de principes généraux, une appréciation globale des rapports de force entre progressistes et réactionnaires, et enfin une analyse concrète propre à chaque cas. Comme principe général il faut défendre toujours les luttes pour l’émancipation, un point d’accord général dans la gauche radicale je présume. Mais force est de constater que si pour cette gauche elles doivent converger et se renforcer l’une l’autre, ce n’est pas toujours le cas dans la réalité. Question d’abord de période et