C’est le 5 octobre 1974 que Miguel Enriquez, principal dirigeant du Movimiento de Izquierda Revolucionnaria (MIR, Mouvement de la gauche révolutionnaire), a été assassiné par les services de répression de la dictature chilienne (1). Cela fait alors un peu plus d’un an que, le 11 septembre 1973, un coup d’état sponsorisé par l’administration des États-Unis et réalisé par l’armée chilienne a porté au pouvoir le général Pinochet. C’est la réponse ultime de l’impérialisme et de la bourgeoisie chilienne à l’Unité populaire, terme qui désigne à la fois le gouvernement de

histoire

Viva la Nueve !

Le 24 août 1944, au soir, les premiers blindés de la 2ème DB rentrent dans Paris par la Porte d’Italie. L’insurrection a débuté dans la ville depuis 5 jours, malgré les consignes des Alliés et des représentants du Général de Gaulle. Depuis 5 jours, les résistant·es des Forces Françaises de l’Intérieur, dirigées par le colonel Rol-Tanguy, communiste et dirigeant des FTP, ont pris les armes et affrontent les Allemands dans les rues. La 2ème DB est aux portes de Paris depuis le 23 août et attend l’arme au pied l’autorisation

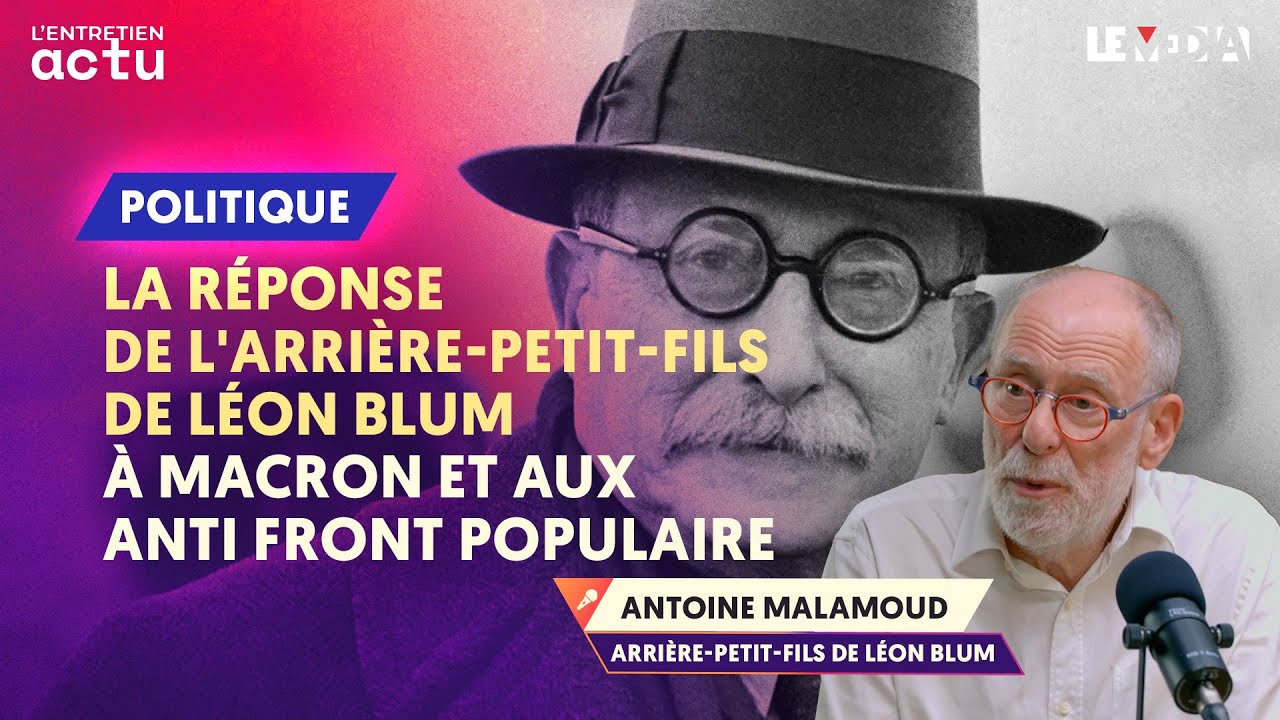

Bernard Cazeneuve accapare Léon Blum

« Le rassemblement de la gauche de gouvernement ne peut pas se faire avec LFI. Sauf à tout trahir de l’héritage de Blum ». Voilà une parole bien imprudente de Bernard Cazeneuve. En invoquant ainsi, au service d’une orientation politique qui tourne le dos à l’union des forces politiques, syndicales et associatives en train, depuis 48 heures, de se mettre en place pour s’opposer à une victoire du Rassemblement National et de l’extrême-droite, pour donner espoir et énergie à la jeunesse, aux quartiers populaires, au monde du travail, aux femmes, il accumule

Entre conquêtes et défaite. La révolution portugaise de 1974-1975

Le mouvement militaire victorieux du 25 avril 1974 a été marqué, dès le premier jour, par l’explosion d’un mouvement révolutionnaire de masse, un véritable tremblement de terre qui a subverti l’ordre établi à tous les niveaux de la société. Il a tenté de créer et d’articuler de nouvelles formes démocratiques d’organisation et d’expression de la volonté populaire dans des milliers d’entreprises, dans les quartiers populaires de la périphérie des villes, dans les campagnes du sud, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les organes locaux et centraux de l’État et même dans

Au-delà des oeillets. Grandeurs et limites de la Révolution portugaise

D’avril 1974 à novembre 1975, la classe ouvrière portugaise va ainsi chercher à briser l’appareil d’État hérité du régime salazariste et à inventer les voies d’un socialisme démocratique, dans des conditions d’arriération économique et de répression politique léguées par une dictature qui se sera maintenue plus de quarante ans. S’enracinant en partie sur le terrain des contradictions propres au colonialisme portugais, la Révolution s’ouvre le 25 avril 1974 par une révolte de capitaines organisés dans le cadre du Mouvement des forces armées (MFA), avant de se radicaliser par bonds –

A propos de « La faute à Lénine ? » de Roger Martelli

Ni le personnage de Lénine ni sa pensée ne sont exactement dans l’air du temps ! Pourtant le centenaire de sa mort (janvier 2024) a quand même donné lieu à une petite activité éditoriale – certes limitée aux cercles de la gauche radicale – dont on peut citer quelques exemples significatifs. Les Editions sociales ont publié un « Découvrir Lénine » qui regroupe onze textes sélectionnés et présentés par Marina Garrisi (1). Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) a organisé une table ronde titrée « Lénine, 100 ans après » avec Olivier Besancenot et l’historienne Ludivine Bantigny (2). Dans le même registre,

Des héros au Panthéon…

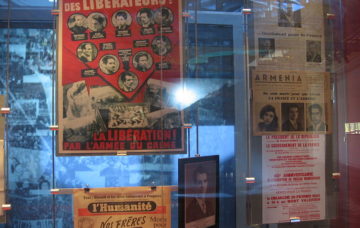

Mercredi 21 février 2024, les cendres de Missak Manouchian et de sa femme, Mélinée, sont transférées au Panthéon. Cette décision d’Emmanuel Macron, annoncée en 2023 lors des cérémonies de commémoration de l’appel du 18 juin fait suite à une longue campagne menée notamment par les descendants de ce qu’on a coutume d’appeler « le groupe Manouchian », ou encore « ceux de l’Affiche Rouge » et par de nombreux historiens et intellectuels, Stéphane Courtois, Denis Peschanski, Jean-Pierre Sakoun, Annette Wieworka et bien d’autres. Il s’agit là d’honorer, à travers celle

Charles Piaget (23 juillet 1928- 4 nov. 2023). Disparition d’un camarade

Charles Piaget a incarné pour toute une génération la lutte des LIP à Besançon en 1973. Il est décédé, le jour de sa fête, aux soins palliatifs du CHU. Pour les détails de son existence, on re reportera à la fiche biographique accessible sur le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Maitron.org. Charles naît à Besançon. Après une enfance difficile, il est pris en charge par une famille d’immigrés d’origine italienne qui l’élève jusqu’à sa majorité. Il conservera des liens familiaux très forts avec les membres de cette famille tout au

Des images cachées, des textes dérangeants…

Au fil de l’histoire de la guerre d’Espagne, ne pas oublier…. « C’est en Espagne que ma génération a appris que l’on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l’âme et que, parfois, le courage n’obtient pas de récompense. C’est sans aucun doute ce qui explique pourquoi tant d’hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme étant une tragédie personnelle, La dernière grande cause ». Albert Camus Héritières de la mémoire des horreurs du franquisme, nous voulons témoigner de notre ressenti après avoir visité l’exposition «

Cinquante ans après le 21 juin 1973, le combat antifasciste toujours d’actualité.

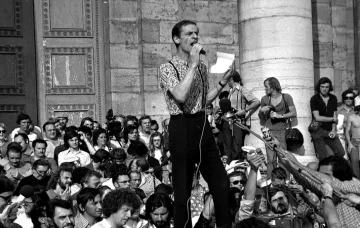

Il y a cinquante ans, la manifestation du 21 juin 1973, organisée par la Ligue Communiste et d’autres organisations de ce que l’on appelait alors « l’extrême-gauche » représentait le point culminant de l’affrontement physique entre ces forces politiques et l’appareil d’Etat. Nous présentons ici quelques extraits du chapitre 11 de « C’était la Ligue » d’Hélène Adam et François Coustal, coédité en 2019 par Syllepse et Arcane 17, ainsi que quelques souvenirs de l’un des principaux organisateurs de cette manifestation, l’un des responsables du Service d’Ordre Central de la Ligue Communiste, Michel Angot.

Journée pour le centenaire d’Ernest Mandel le samedi 15 avril à Paris.

Décédé en 1995, Ernest Mandel est né il y a cent ans, le 5 avril 1923 à Francfort. Jeune militant trotskiste d’origine juive dans sa patrie d’adoption, la Belgique, il échappa de peu à la mort dans un camp de concentration nazi. Dans les années 1950 et 1960, il se consacra au militantisme dans les rangs du mouvement ouvrier belge et de la Quatrième Internationale. Ce fut aussi durant ces années qu’il émergea comme l’un des principaux théoriciens du marxisme de l’après-guerre avec des ouvrages comme son Traité d’économie marxiste (1962), la Formation de

10 mai 1981, retour sur un événement controversé et ambigu…

On m’a dit : tes idées ne sont plus à la mode. Quand on veut gouverner ce n’est pas si commode. Il faut évidemment s’adapter au terrain, Mettre jour après jour un peu d’eau dans son vin. On m’a dit dans la jungle :il faut qu’on se débrouille. On est bien obligé d’avaler des magouilles, De laisser dans un coin les projets trop coûteux. On va pas tout rater pour des canards boiteux. […] On m’a dit : tu comprends tes idées archaïques Ne feront qu’aggraver la crise économique. Ainsi la liberté dans

Le 10 mai, il y a quarante ans…Cap sur l’Élysée : la longue marche de François Mitterrand

Il y a aujourd’hui quarante ans, le 10 mai 1981, après plusieurs décennies de règne incontesté de la droite, la gauche revenait au pouvoir avec l’élection de François Mitterrand à la Présidence de la République. C’est l’occasion, peut-être, de revenir sur cet événement : les années et les péripéties qui l’ont précédé, l’enthousiasme populaire, les réformes des premières années, le « tournant de la rigueur », la désillusion, etc… C’est le thème de cet article (en deux parties) initialement publié sous forme de dossier par « Tout est à Nous !, la Revue » dans son

La Commune. Épisode 14 : la Commune, 150 ans après

Au cours des épisodes, j’ai essayé de raconter l’histoire de la Commune. Pour cela, je me suis naturellement inspiré de quelques ouvrages. Celui qui a été le plus cité est « L’histoire de la Commune de 1871 », de Prosper-Olivier Lissagaray (1). C’est un Communard – la légende veut qu’il ait été le dernier combattant de la dernière barricade – qui a échappé à la répression et, ensuite, fait un travail d’historien. Il a recensé de nombreux témoignages pour écrire une histoire de la Commune. Cet ouvrage constitue donc un document extrêmement

La Commune. Épisode 13 : la Semaine sanglante

Le 21 mai, les premières troupes versaillaises entrent dans Paris par la Porte de Saint-Cloud. Le Conseil de la Commune apprend la nouvelle alors qu’il est en réunion, mais sans véritablement prendre la mesure de l’évènement. Lissagaray, l’historien que l’on a déjà beaucoup cité, racontent les évènements en ces termes : « des groupes se forment. On commente la dépêche. Tout se passe en causeries. Il n’y a ni motions ni débats. Personne ne demande d’établir une permanence. Personne ne somme ses collègues de mander le Comité de Salut public. Le